Les dessins de Victor Hugo

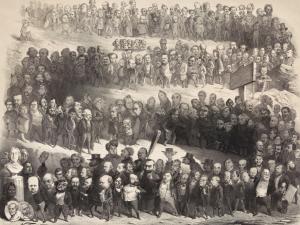

Homme au génie multiple, Victor Hugo a été l’un des plus grands dessinateurs de son époque. Son œuvre graphique, d’abord intime et secrète, a aujourd’hui pris place dans le panthéon de l’art. Le musée offre la collection la plus significative pour découvrir cette œuvre, l’une des plus singulières et des plus modernes produites en son temps.

Le noyau initial a été constitué par Paul Meurice à partir de trois sources : sa propre collection, le fonds familial et les dessins de Juliette Drouet – dont il avait acquis la collection auprès de son neveu Louis Koch. Continuellement enrichie depuis, par des achats ou des dons, la collection compte plus de 700 feuilles. Elle permet d’appréhender pratiquement toutes les facettes de l’œuvre graphique de Victor Hugo. Elle est particulièrement riche de dessins ayant véritablement vocation « d’œuvre », destinés à être accrochés au mur, parfois dans les cadres peints par Hugo lui-même. Y figurent parmi les plus grands et plus célèbres dessins de maître.

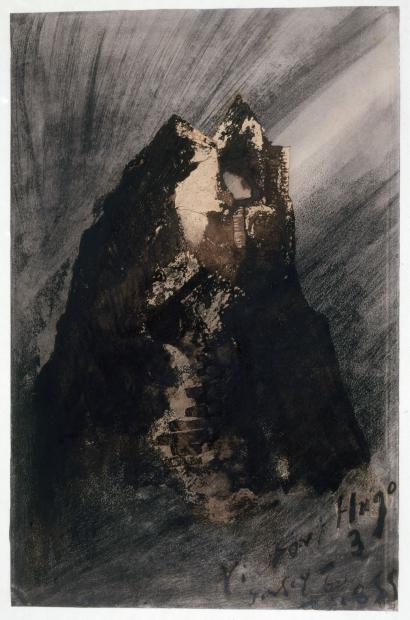

Le dessin a fait partie de l’éducation de Victor Hugo mais ce n’est qu’au début des années 1830 qu’il réalise pour son plaisir et celui de ses proches des caricatures d’une plume acérée et spirituelle. À partir de 1834, il prend l’habitude de remplir de dessins ses carnets de voyage, le plus souvent au crayon, pour conserver la mémoire des lieux ou de détails d’architecture. À l’étape, il les reprend volontiers à l’encre pour les envoyer à ses enfants dont ils font la joie. Les voyages sur les bords du Rhin, en 1839 et 1840, vont marquer son imaginaire par le spectacle des burgs qui se dressent sur ses rives montagneuses et nourrir durablement le développement de son œuvre.

C’est autour de 1847 que Victor Hugo atteint la pleine maîtrise de son art, créant sa propre technique mêlant crayon lithographie et fusain au lavis d’encre. À la fin de l’été 1850, il installe un véritable atelier dans la salle à manger de Juliette Drouet. Alors qu’il est pris par la politique et n’écrit pratiquement plus, sa fièvre créatrice peut se donner libre cours dans une série de dessins de grands formats, à la vision débridée, aux résonnances tourmentées et profondes : Le Burg à la Croix, Le Champignon ou Gallia, La Ville morte, Vue de Paris, Paysage aux trois arbres, etc. Victor Hugo multiplie ses expérimentations techniques : écran soluble pour des effets de craquelures, mélanges d’encres, de gouache, de matériaux divers, grattages, etc. au service d’une véritable dramaturgie du dessin. Il accorde aussi aux taches d’encre un rôle de suggestion pour l’imaginaire qui fascinera plus tard les surréalistes et sera à l’origine du regard moderniste qu’on leur porte.

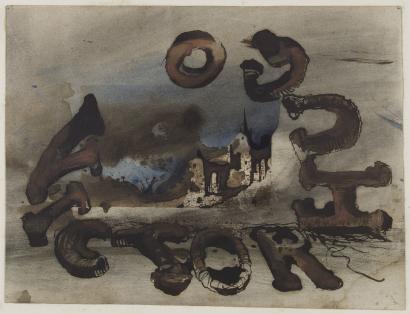

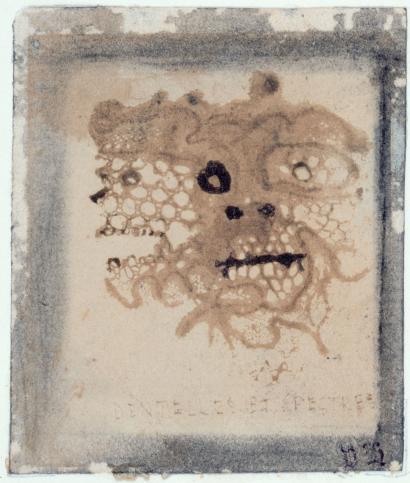

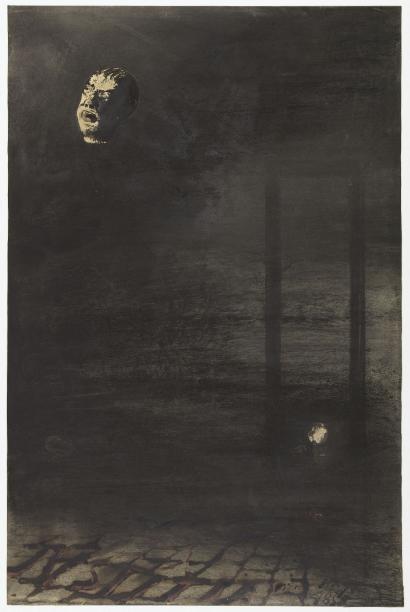

Les années d’exil verront une intense créativité graphique avec des dessins fantastiques empreints de l’expérience des tables de Jersey, et de nombreux paysages marins aux ciels irradiants. Le grand combat de Victor Hugo contre la peine de mort s’exprime alors par quelques chefs-d’œuvre comme les « pendus », Ecce et Ecce Lex. L’éloignement est aussi à l’origine de la coutume d’envoyer des « cartes de vœux » (dessins où il joue avec la graphie de son nom) dont le musée conserve plusieurs exemples. Installé à Guernesey, Hugo développe cette nouvelle veine. L’utilisation de pochoirs ou d’écrans de papiers découpés, d’empreintes de dentelles ou de feuilles est particulièrement caractéristique de cette période. L’aménagement d’Hauteville House sera l’occasion de nombreux croquis de projets de meubles et de décors. Hugo donne aussi à son entourage des cadres peints par lui aux dessins destinés à être accrochés au mur, en particulier pour la série des « souvenirs », destinés au salon de billard. Le musée en conserve la plus grande partie.

Hugo tend à donner parfois une expression graphique à sa création littéraire ou plus exactement à poursuivre sa vision sur deux fronts. C’est le cas notamment pour Les Travailleurs de la mer et pour L’Homme qui rit avec Le Phare d’Eddystone et Le Phare des Casquets . Parmi les œuvres tardives, commencées à la fin de l’exil, se signalent dans la collection, la véritable narration du Poème de la sorcière, ensemble de visages, grotesques où Hugo semble réveiller le souvenir de Goya, en un nouveau plaidoyer contre la justice aveugle et cruelle.

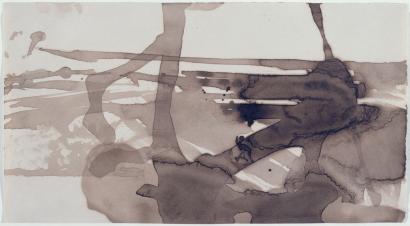

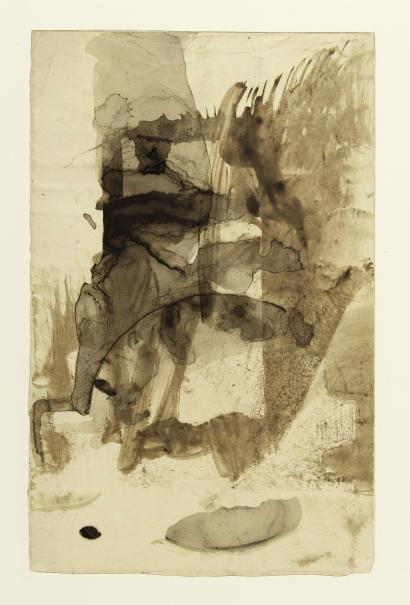

Hugo a aussi laissé dans ses cartons nombre de taches d’encre dont le statut a évolué sous notre regard. Simples essais techniques ou étapes créatrices, en attente d’une interprétation qui les « prolonge » (selon la formule d’André Masson), leur qualité et leur richesse ont été admirées par les surréalistes puis nombre d’artistes du XXe siècle qui y virent les prémices de l’automatisme et de l’abstraction.

"Ecce Lex", En 1854

Hugo, Victor (1802 - 1885)

Brume matinale sur le Rhin, En 1850

Hugo, Victor (1802 - 1885)

Femme masquée retenant son manteau, En 1866

Hugo, Victor (1802 - 1885)

Tache ou Composition abstraite, Entre 1864 et 1869

Hugo, Victor (1802 - 1885)

"Dentelles et spectres", Vers 1855 - 1856

Hugo, Victor (1802 - 1885)

"Justitia", En 1857

Hugo, Victor (1802 - 1885)

Rébus amoureux pour Léonie d'Aunet, Fin 1854 - Début 1855

Hugo, Victor (1802 - 1885)

"La Tourgue en 1835", En 1876

Hugo, Victor (1802 - 1885)

"Andernach. Bords du Rhin", En 1840 (le 10/09)

Hugo, Victor (1802 - 1885)

Vianden à travers une toile d'araignée, En 1871 (le 13/08)

Hugo, Victor (1802 - 1885)

Tache et empreinte circulaire, Vers 1864 1869

Hugo, Victor (1802 - 1885)

L'Ermitage, En 1855

Hugo, Victor (1802 - 1885)

Le phare d'Eddystone, En 1866

Hugo, Victor (1802 - 1885)

"La Tour des Rats", Vers 1847

Hugo, Victor (1802 - 1885)

[sans titre] La Durande, Vers 1864 - 1865

Hugo, Victor (1802 - 1885)